こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

今回は太宰府天満宮の境内にある麒麟の像について案内します。

太宰府天満宮の麒麟の像

太宰府天満宮境内の手水舎の近くにある麒麟の像です。

元々麒麟(麒はオス、麟はメス)の像は境内に二体ありましたけど戦時中に、一体は金属供出で弾になったとか?

1852年に100人近くの博多商人が奉納しています。

実は、この麒麟像をグラバー邸で有名なトーマス・グラバーが譲ってほしいと太宰府天満宮にお願いしていたらしいのです。

残念ながらグラバーは手に入れることができませんでした。

グラバーは明治維新後も日本に滞在を続けて、三菱の顧問として岩崎弥太郎に招かれ、三菱の事業拡大に協力しました。

そしてキリンビールの前身の「ジャパン・ブルワリー・カンパニー」を三菱の岩崎弥太郎の出資のもとに明治18年(1885年)に設立しました。

その3年後に三菱に事業売却し後にそれが麒麟麦酒(株)になりました。

いわゆる「キリンビール」ですが、その麒麟麦酒のロゴが上記グラバーが麒麟像を譲ってほしいと言ったからか、ラベルの麒麟は太宰府天満宮の麒麟像をモチ-フにしたという説があります。

一般的にはロゴの作成は当時、ヨーロッパではビールに狼や猫、犬などの動物の名前をつけている事が多かったので、何か強くて印象が良く、馴染みやすい動物はないものかと検討されたそうです。

そして当時、幹部であった荘田平五郎が提案した麒麟が選ばれたと言われています。

もう1つ面白い説があって、このグラバーと岩崎弥太郎(土佐の出身)は土佐の坂本龍馬とも親交がありました。

長崎のグラバー邸には屋根裏に「龍馬の隠れ部屋」という隠し部屋を作っていたほど親交が深かったのです。

麒麟の姿を見てみると頭が「龍」、体が「馬」です。

後ろから見るとたてがみがありますね。

このたてがみは龍馬の背中に生えている毛も連想させ麒麟の像が作成されたという説もあります。

この坂本龍馬は当時の日本では先進的な考えの持ち主で有名ですが、次のような逸話が残っています。

当時土佐藩士の間では長刀をさすことが流行していました。

あるとき龍馬の旧友が龍馬と再会したとき、龍馬は短めの刀を差していました。

そのことを指摘したところ「実戦では短い刀のほうが立ち回りがよい」と言われ、納得した旧友は短い刀を差すようにしました。

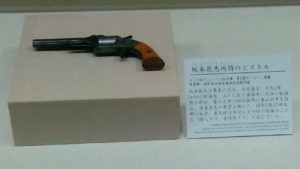

次に再会したとき、旧友が勇んで短い刀を見せたところ龍馬は懐からピストルを出し「銃の前には刀なんて役にたたない」と言われました。

納得した旧友はさっそく拳銃を買い求めました。

その後再会したとき、旧友が購入した拳銃を見せたところ龍馬は万国公法(国際法)の洋書を取り出し「これからは世界を知らなければならない」と言いました。

もはや旧友はついていけなかったといいます。

これはあくまで逸話であって史実ではないと言われていますが、龍馬の性格を鮮やかに描写しています。

この坂本龍馬のピストルが以前太宰府天満宮内の宝物殿に展示されていたことがありました。

おまけ・・・

麒麟像の説明書きの中に「鷽像」とありますので紹介します。

なんだかかわいいですよね!

鷽(うそ)は、スズメ目アトリ科の小さな鳥です。

森林に生息し、口笛のような鳴き声が古くから好まれていました。

うそという名前は、口笛を意味する古語「うそ」からきているそうです。

鷽は太宰府天満宮の守り神なのですがなぜかというと

「菅原道真が蜂の大群に襲われた時、鷽の群れが蜂を食べて救った」。

「天満宮の建築用材木を虫が食った時、虫を鷽が退治した」。

「鷽の字が、学(學)の字に似ているので(学問の)道真に縁のある鳥だ」

という説があります。

今回は長くなりました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

太宰府天満宮には知らない見どころがまだまだ他にもあると思いますのでこれからも探していこうと思っています。

下記の記事もお読みください。

お問い合わせ・ガイドの依頼はコチラから

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

う~~ん、なるほど❗❗

深いです!

太宰府の麒麟の像から始まりキリンビールの由来、グラバーと岩崎弥太郎の関係。グラバー邸には確かに屋根裏の隠し部屋があり、あそこに龍馬が隠れてたり… と何か絵が見えるようです😆

興味深いお話しありがとうございます🍀

天降川のタンポポさんコメントありがとうございます。

調べてみていろんなことが繋がっていくのがとてもおもしろいです。

深くてオモシロク書けてますね!

幸さんコメントありがとうございます。

理解が深まっていくのがとても楽しみです。

魅力発見塾の文章、作家顔負けの構成力でいつも素晴らしいと思います

竜馬の話題は、竜馬ファンのみならず歴史好事家も必見の代物。

竜馬の器量、現代人も見習わらないといけませんね。

身に余るコメントありがとうございます。

今後も話題提供できるよう精進します。

んー此処調べたら、速やかに実行せにゃあかん📖🔐

mmさんコメントありがとうございます。

目に見える像とその背景が見えると一段と面白みが倍増しますよね。

素晴らしい歴史ですね。知ってると知らないでは見えるものが変わってきます。ぜひ、今度案内をお願いします。

もんQさんコメントありがとうございました。

知らないことを知ってくるととても楽しいですね。

いつでもご案内しますのでおいでください。お待ちしています。

夫がこよなく愛したキリンビール🍺が、岩崎弥太郎から太宰府に

しかも何時も目にする像にあったとは!驚き‼️面白い🤣🤣🤣

龍馬と弥太郎の関係は青春時代にこそ人となりが好きですが、

今回の話しもさすがですね。

ウン!ウンと納得、ありがとうございます!

夫をこよなく愛された昔乙女さんコメントありがとうございました。

谷治宇の竜馬に関する「さなとりょう」以下に紹介してますのでご覧ください。面白かったです。

https://dazaifumiryoku.com/private/735/?replytocom=301#respond

大宰府に麒麟像が有る事は知らなんだ!

逸話も大変面白く、塾長の博学には脱帽。

栗ちゃんさんコメントありがとうございました。

博学というより情報を集めてアップしただけなんです。

塾長は、疲れを知らぬ子供のように、探究心と行動力で太宰府の魅力を後世に伝えています。カンブリア宮殿に推薦したいと思っております❢

栗田さんコメントありがとうございました。子どもと一緒で興味があることには疲れを感じないものなんですね。いつもコメントありがとうございます!

梅林天満宮の近くで生まれ育ちました。麒麟のロゴが太宰府天満宮にあったとは。今は埼玉県人。塾長はすごい!

梅林ガルさんコメントありがとうございました。

梅林天満宮、玉名ですよね。

塾長徒然日記6/23のNHK大河ドラマ「いだてん」ご覧ください。

https://dazaifumiryoku.com/private/1201/

麒麟の像 頭が龍 身体が馬

龍馬を連想して は 面白いですね。

先進的な考えを持っていた 龍馬を 表していたかもしれないなんて 考えたら

そうなんだと 納得してしまいます。

面白いお話 ありがとうございます。

のりたんさんコメントありがとうございました。

この取材は広がりがありとても楽しかったです。

太宰府天満宮の宮司西高辻さんに

あるお座敷に通されて『この部屋で龍馬と三条実美が密会したんですよ』とおはなしくださいました。

尾張のあべたんさんコメントありがとうございました。

いきなりタイムスリップしたみたいで感動されたことでしょう。

これは面白いですね!!!

たしかに麒麟ビールのラベル!!!

キリンビール好きでよく選ぶのにラベルの絵に違和感を覚えませんでした!見慣れ過ぎ!!笑

↑食いつくのがそこですいません…

しかし面白い話です。

是非この麒麟の像を見たいです。

鷽という鳥の像はないのですか?

これまた見たいです!!

巻子さんコメントありがとうございました。

鷽は麒麟の像の右横に見えてますけど顔がわかりませんね。

ご案内しますのでいつでもおいでください。

前回は何を食べましたかね。

また新しく見つけたお店ありますよ。

いつも楽しい情報有難うございます。

知らない事って沢山あるなと何時も感心してます。

次のリポートを待ってます。

うとっちさんコメントありがとうございました。

ほんと世の中しらないことばかりですね。

知ることはとても楽しいです。

坂本龍馬のピストルが太宰府天満宮の宝物殿にあるとは知りませんでした。知ったからには見に行かなくちゃいけませんね。ありがとうございました。

ひ−ちゃんコメントありがとうございました。

ピストルは常設ですのでいつでも見られます。

感動もひとしおでした。

以下の石穴神社も人気がありますのでご覧ください。

https://dazaifumiryoku.com/powerspot/128/

大宰府に麒麟の像があるのは知ってましたが、このような背景があるとは全く知りませんでした!

岩崎弥太郎、グラバー、坂本龍馬、幕末の歴史がこの像に集約されているのですね。 次回訪れるのが楽しみになりました^^

藤井太一さんコメントありがとうございました。

天満宮境内の寄進物には夫々にいわれがありそれを掘り起こしていくのもとても楽しみです。

今後も新しい魅力発見に努めて参ります。

ご期待ください。

有り難うございました❗️とても面白かったです‼️幕末だーいすきです❗️五卿が滞在されていろんなドラマがあった筈ですよね🎵

まさこさんコメントありがとうございます。幕末と五卿、わたしは太宰府が明治維新の震源地と思ってます。

最近このブログを知りました。今回の記事は特に面白いですね。

驚きの連続です。太宰府市に住んで40年近くになりますが知らないこと

ばかりです。新春初詣でに行くのが楽しみでなりません。

此からも宜しくお願いします。

ありがとうございました。

インスタ映えさんブログお誉めに預りありがとうございます。

わたしもまだまだ知らないことばかりですので精進の毎日です。

これからも喜んでいただけるような記事を書こうと思ってますので応援よろしくお願いします。

すごいな、塾長さま🎵

いろんなことに興味持たれて、そして細かく情報収集。

わかりやすく書かれているので面白い❗友達にも教えようと思い、メモしながら読みました😌🌸💕

坂本龍馬のピストル、いつか見に行きたいなぁ~。

ゆりさんコメントありがとうございます。

わかりやすかったならよかったです。麒麟の像を見においでください。

龍馬のピストル、最近見当たらないので天満宮に確認しましたら、なにかのイベントの時に展示していたとのことでした。

お早うございます。太宰府に麒麟像があったなんて知りませんでした。麒がオスで麟がメスとは、面白いですね。グラバーと岩崎弥太郎との関係、そこに龍馬が絡んでいたとは、興味深いですね。麒麟ビールのルーツが天満宮のキリン像をモチーフにしたからとは、知らないことばかりです。宝物殿のピストルは、本当に龍馬が使ってたものですか?凄いですね。鷽が実在の鳥とは知りませんでした。勉強になりました。有り難うございました。

チュウ秋の名月さんコメントありがとうございます。

キリンビ−ルの名前の由来はとてもおもしろかったですね。龍馬のピストルはなにかのイベントの時に展示してあったようでした。

まだまだ天満宮には知らないことが沢山あるようですのでまた探していこうと思っています。