こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

先日福岡市東区の有名なパワースポット筥崎宮、香椎宮、名島神社の三社参りをしてきました。

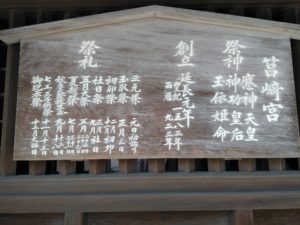

筥崎宮

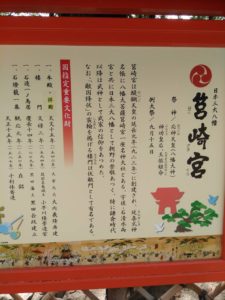

筥崎宮は筥崎八幡宮とも称し、宇佐、石清水両宮とともに日本三大八幡宮に数えられます。

御祭神は福岡県宇美町生まれ応神天皇(第十五代天皇)を主祭神として、神功皇后、玉依姫命がお祀りされています。

創建の時期については諸説あり断定することは困難ですが、古録によれば、平安時代の中頃である延喜21年(西暦921)、醍醐(だいご)天皇が神勅により「敵国降伏」(てきこくこうふく)の宸筆(しんぴつ)を下賜され、この地に壮麗な御社殿を建立し、延長元年(923)筑前大分(だいぶ)宮(穂波宮)より遷座したことになっております。

鎌倉中期、蒙古(もうこ)襲来(元寇)のおり、俗に云う神風が吹き未曾有の困難に打ち勝ったことから、厄除・勝運の神としても有名です。

後世は足利尊氏、大内義隆、小早川隆景、豊臣秀吉など歴史に名だたる武将が参詣、武功・文教にすぐれた八幡大神の御神徳を仰ぎ筥崎宮は隆盛を辿りました。

江戸時代には福岡藩初代藩主黒田長政、以下歴代藩主も崇敬を怠ることはありませんでした。

明治以降は近代国家を目指す日本とともに有り、同18年には官幣中社に、大正3年には官幣大社に社格を進められ、近年では全国より崇敬を集めるとともに、玉取祭や放生会大祭などの福博の四季を彩る杜(もり)として広く親しまれています。

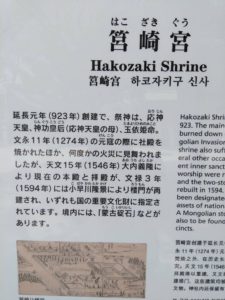

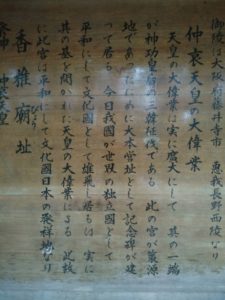

箱崎宮について

境内入口の石碑

箱崎宮の説明

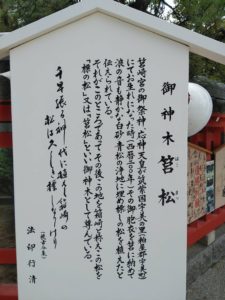

御神木筥松

楼門

「敵国降伏」(てきこくこうふく)

亀山上皇の御宸筆のようにもとれるが、神社創建時に醍醐天皇が下賜された37枚の御宸筆の一枚を謹写拡大したものともとれる。どちらの御宸筆なのかはっきりしない。

門扉の彫刻は左甚五郎作

亀山上皇

博多祇園山笠のお汐井取りはここ箱崎浜で

福岡都市高速のバスの中から

香椎宮

西暦199年熊襲(くまそ)を討伐するため(古代九州西南部に住む反大和政権の人々)仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)と

神功皇后(じんぐうこうごう)はこの場所に拠点を作り熊襲との戦いの最中、仲哀天皇は朝鮮の新羅を平定せよとの

お告げを拒否したため崩御(ほうぎょ)、神功皇后は仲哀天皇の亡骸(なきがら)をひつぎに入れ椎木に立てかけたら椎木から

香りが漂ってきたそうなんです。

その香りが椎木から漂ったことが由来で「香椎」という地名になったそうです。

その後、西暦724年に現在の香椎宮の場所に神宮皇后が祀られております。地名の由来というのは興味深く話題性がありますね。

香椎宮の御祭神は?

仲哀天皇(第14代天皇)ヤマトタケルノミコトの子

神の怒りに触れてお亡くなりました。

神功皇后(じんぐうこうごう)

悲しみをこらえて天皇の身変わりになり男装をし身ごもったまま新羅を攻め愛する夫のため香椎に祠を建てました。

その後、神宮皇后のお宮も同地に建てられこれでようやく夫婦一緒と言うことになり「香椎宮」という名が定着しました。

その後生まれた子供が後の応神天皇です。

鳥居

楼門

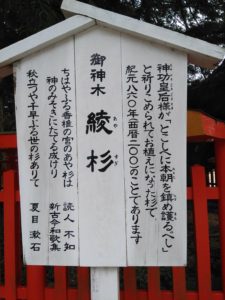

仲哀天皇の大偉業

西暦200年神功皇后植栽の御神木綾杉

その綾杉

本殿の鳥居

稲荷神社

鶏石神社(鶏と子供の神様)

鶏石神社は、鶏がたまごを産みそのたまごが孵化するように、形のないところから物事が成就する修理固成(しゅりこせい)の御神徳があるとされます。鶏をお祀りしている神社は全国に珍しく、例祭日には鶏に関連する企業の方も数多く参詣され、また、鶏は夜鳴かないことから子どもの夜泣きにも御利益があると言われます。

仲哀天皇三韓征伐時の大本営跡

不老水

香椎宮に来る前から気になっていた「不老水」を目指し香椎宮の敷地より出て探しますが、迷ってしまいました!

この不老水を飲むと300年生きるそうです。

日本100名水にも選らばれています。

仲哀天皇に不老水を寄進する絵が飾ってありました。

とても透明な水でひしゃくにすくって飲みました!

これで300才まで長生きしそうです!

名島神社

名島神社天正16年(1588)、九州を平定した豊臣秀吉は、この地に城を築くよう小早川隆景に命じ、名島城を九州守護の拠点としました。

慶長5年(1600)には福岡藩初代藩主黒田長政が入城しましたが、福岡城の築城に伴い廃城となりました。また、名島神社は当初、神宮ヶ峯山頂にありましたが、築城の際に現在の場所へ移されました。

江戸時代までは名島弁財天社と呼ばれていましたが、明治維新の神仏分離令により、現在の名島神社となりました。

祭神は宗像三柱姫大神です。

海上交通の神様

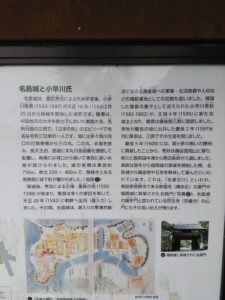

名島神社と名島城

名島城と小早川氏

鳥居

本殿

友だちはお子さんが子供のころこの境内で剣道の試合がある時応援に来ていたそうです。

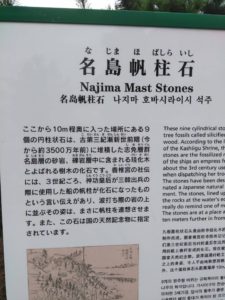

名島帆柱石

約3500万年前に堆積した志免層群名島層の砂岩、礫岩層中に含まれる珪化木とよばれる樹木の化石です。

神功皇后が三韓征伐の時の帆柱が化石になったという言い伝えがあります。

波打ち際の岩の上に並ぶ姿はまさに帆柱を連想させ国の天然記念物に指定されています。

それぞれに謂われのある福岡が誇る有名な神社でその歴史に思いを馳せながらパワーをもらった大変有意義な一日でした。

大宰府天満宮と較べても勝るとも劣らない神社ですのでもっともっと参拝客が来てもよいと思いました。

例えば参道にお店を増やし買い物をする楽しみ、食べ物を食べる楽しみやお土産、名物になるような食べ物、ワクワクするようなイベントや催し物などの企画も必要だなと感じました。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。