こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

①福厳寺(ふくごんじ)

「福厳寺は柳川藩主立花家の菩提寺で、1587年立花宗茂により 岳父立花道雪の菩提を弔うために建立。 寺名は道雪の法名福厳寺から名付けられたもので、梅岳山福厳寺と称し、筑前医王寺の緒庵和尚を 迎えて開山」

宗派:黄檗宗(おうばくしゅう)

本尊:釈迦如来

所在地:福岡県柳川市奥州町

現在の福岡県新宮町にある曹洞宗の梅岳寺は1385年の創建当初は花谷山神宮寺という名称であったが、1575年に戸次鑑連(後の立花道雪)の継母である養孝院が当寺に埋葬されて以降、立花山梅岳寺養孝院と改称される。

立花宗茂が柳川藩に転封されると、花山梅岳寺養孝院も共に柳川に移転し、黄檗宗に改宗の上、福厳寺と改称。

柳川藩に移転し黄檗宗に改宗した福厳寺とは別に福岡藩4代藩主黒田綱政が旧跡に曹洞宗寺院の梅岳寺を再興。

福岡県新宮町 立花山の梅岳寺はこちら

山門

梅岳山の扁額(隠元書)

黄檗宗の開祖:隠元禅師

いんげん豆は江戸時代初期(1654年)に来日した明(昔の中国)の僧である隠元(いんげん)が持ちこんだことに由来。

本堂

鐘鼓堂と開山堂

立花家の御霊屋(お墓)

立花家初代当主

立花鑑連(あきつら 道雪)(1513~1585)

立花家二代当主

柳川藩初代藩主

立花宗茂(1567~1642)

四天堂

韋駄天

立花家の祇園守紋

「福厳開山鉄文禅師伝」

中尾文雄著

住職からいただきました。

②立花誾千代(ぎんちよ 立花宗茂の正室)の菩提寺

寺名:良清寺(りょうせいじ)

住所:柳川市西魚屋町

宗派:浄土宗

寺の名は、誾千代の院号の「光照院殿泉誉良清大禅定尼」に由来。

秀吉の九州国割りによって、 宗茂は柳川城主となる。その後1600年の関ヶ原の戦いで豊臣方についた立花宗茂は、敗戦後、誾千代とともに加藤清正に庇護される身となる。その後宗茂は赦しを得て上方に上がることになる。 誾千代は肥後に留まっていたが、1602年享年34歳で逝去。 その翌年、宗茂は徳川家に将軍世子秀忠の養育係として5,000石で召抱えられる。翌々年には奥州棚倉1万石に封じられた。1620年柳川藩主に返り咲く。20年振りに柳川に戻った宗茂は誾千代のために良清寺を建立してその菩提を弔った。

●また良清寺は柳川藩の蒲池家の菩提寺でもあり、現在も子孫の蒲池家やその親族が住職を勤めており、その一族である歌手の松田聖子(蒲池法子)の生家の菩提寺でもある。

③八千姫(立花宗茂の継室)の菩提寺

寺名:瑞松院

●立花宗茂の正室の誾千代姫を祀る良清寺と、継室である八千姫(やちひめ)を祀る瑞松院は、道を挟んで向かい合っている。 夜になると良清寺と瑞松院から火の玉が飛び上がって上空でぶつかり合う光景が見られ、当時、柳川の人々は「誾千代姫と八千姫が喧嘩している」と噂していたそうである。

なお、瑞松院は八千姫の実家である矢島家の菩提寺でもある。

住所:柳川市片原町15-1

宗派:浄土宗

④高橋紹運(立花宗茂の実父)の菩提寺

寺名:天叟寺(てんそうじ)

柳川藩2代藩主立花忠茂(紹運の実子立花宗茂の嫡男)が寛永年間(1624-1645)に紹運の菩提を弔うため建立

住所:柳川市 鍛治屋町

宗派:臨済宗妙心寺派

高橋紹運公の菩提寺西正寺はこちら

⑤三柱神社

住所:柳川市三橋町高畑323-1

初代柳川藩主 立花宗茂公、岳父 立花道雪公、宗茂室 誾千代姫の三神を祀ったことから、三柱神社と称します。

今日は友だちと友だちの柳川の友だち(彼女らは地元伝習館高校の同級生)に柳川市内を案内してもらいました。

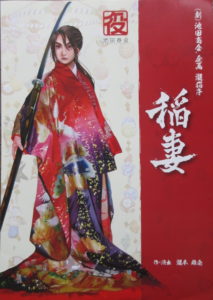

先ず柳川市民文化会館水都やながわ白秋ホールで「稲妻 誾千代」を観劇

「稲妻 誾千代(ぎんちよ)」

公演:2022.7.23~24

「立花道雪の一人娘で戦国時代の有名な女性武将。若くして立花城の城主となる。のち道雪の養子宗茂と婚姻。1587年豊臣秀吉から柳川を拝領した夫宗茂とともに柳川入りしたが、のち夫と別居して隠居所に移った」。

お昼は「菊水」でうなぎ御膳

史跡 北原白秋生家

柳川城跡へ

ひまわり園、50万本のひまわり

柳川ひまわり園はこちら

有明海でのくもで網漁

最後は立花家ゆかりの上記福厳寺、三柱神社を案内してもらいました。

今回は柳川の友だちに希望の名所旧跡を綿密な計画で効率よく案内してもらい大満足の一日になりました。

立花宗茂公の実父高橋紹運公の菩提寺は太宰府の西正寺で、またそこは私の菩提寺でもあり宗茂公や誾千代姫の菩提寺を訪ねるのは長年の夢でもありました。今回「稲妻 誾千代」を観る機会に柳川のお友だちに案内いただいた次第で本当に感謝しています。

暑い中お一人での運転大変お疲れさまでした。

ありがとうございました。心からお礼申し上げます。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

定年退職後、古賀市に第二の職場を得ましが、その時、立花山のことなど耳にし、紹運公、西正寺と関係があるのか等と思った程度でした。

よく分かりました。

私も全然知りませんでした。行ってみてわかりました。高橋紹運の菩提寺太宰府と柳川にも大牟田にもあるそうですね。柳川はブログに書きましたけど大牟田は次男直次が三池藩の藩主だったからだそうです。

偶然も偶然、海音寺潮五郎「立花 宗茂」を読んでました。

良清寺は柳川藩の蒲池家の菩提寺でもあり、現在も子孫の蒲池家やその親族が住職を勤めており、その一族である歌手の松田聖子(蒲池法子)の生家の菩提寺である。

風の旅人さんコメントありがとうございます。いろんな情報を読者のかたから連絡いただきとても勉強になります。早速ブログに追加しました。

誾の意味、穏やかに是非を論じる樣。

父親がそう願って命名したのでしょうが、穏やかだけど相当な気の強さの一面も。苦労掛けます。

誾千代は肥後国玉名郡腹赤村(現・熊本県玉名郡長洲町)に居住する。

「敗戦後、誾千代とともに加藤清正に庇護される身となる。その後宗茂は赦しを得て上方に上がることになる。 誾千代は肥後に留まっていたが、1602年享年34歳で逝去」とありますけど現在の熊本県玉名郡長洲町で庇護されていたのかもしれませんね。

柳川、宗茂編なかなかの力作、宗茂という人物、歴史上稀なる魅力溢れる人物と思われる。誾千代は長洲で気が狂い井戸に身投げしたとか、34才。

「誾千代は長洲で気が狂い井戸に身投げしたとか、34才」悲しい最期ですね。柳川2代藩主は宗茂の嫡男。てことは瑞松院との子になり、子がいなかった誾千代の身投げにはそういうことも影響しているのかもしれませんね。

はじめまして

誾千代姫に関心を持って色々調べている者です。

立花宗茂には結局、実子はなく、弟直次の四男を養子に迎えています。

Wikipediaでは誾千代は病死、という事になっています。

誾千代ですが、最近発覚した事なのか

亡くなった後に旧臣達が建てていた墓が善道寺にあった

蟄居中に加藤清正から贈り物にすぐお礼状を届けた文章がみつかる

旧領の庄屋から支援を届けられていた(誾千代を通して宗茂にも届けらた)

とあり、以前からの伝記や小説の人物像は直系の血筋ではない宗茂一族が立花家を受け継いだ事を正当化するため、やや歪ませられているのではないかな。と私は思ってます。

名無しさんコメントありがとうございます。誾千代姫のことを調べておられるようで「以前からの伝記や小説の人物像は直系の血筋ではない宗茂一族が立花家を受け継いだ事を正当化するため、やや歪ませられているのではないかな。と私は思ってます」とのことですけど、宗茂には子がなかったから弟直次から養子を迎えているとなればいよいよ立花家の血筋が途絶えてしまうのでそういう正当化の動きがあったのかもしれませんし歴史にはよくあることかもしれませんね。

柳川に、蒲池という地域もあります。

良清寺が、松田聖子(蒲池法子)の菩提寺でもあるんですね。柳川に、お寺がやけに多いなあと思っていたのですが、住職さんからお話を聞いて、納得したところでした😊

読者の方からの情報もあり、いろんなことが、分かって来ますね!

ブログよくまとめてあり、友達のことも触れてあって、恐縮していました😊

柳川城🏯跡、何でへそくり山というのでしょうね。調べておきます。

今回はれい子さんとお友達のお陰で大変勉強になる柳川でした。福厳寺の住職のお話しや読者の方々からの情報がとても参考になりブログが充実してきました。柳川城跡がなぜへそくり山というのか由来わかれば教えてください。ありがとうございました。

水城遺跡の上方に岩屋城跡が位置しており城主が高橋紹運で息子が立花家に養子に入り「立花宗茂」と名乗りましたが。関ヶ原の戦いが始まった時点では西軍に入った宗茂は前線に間に合いませんでしたが家康は「宗茂」が戻って来る前に戦を終わらせよと家来に伝えたとあります。それだけ勇猛果敢な武将と恐れられていたのですね。

水城さんコメントありがとうございます。

宗茂は家康も勇猛果敢と恐れていたのですね。とても勉強になりました。

一説でしょうが。

「へそくり山(通称)」

柳川城は明治5年の火災で本丸、二ノ丸を消失。明治8年に城跡と堀が競売で私有地となり、堀には蓮が植えられ、二ノ丸跡は畑に、本丸跡は牧場となりました。

その後行政が買い戻し城跡の活用が議論され、昭和3年の御大典事業で柳城公園として整備。

その際に造成されたのが「へそくり山」です。

ネット等では天守台となっていますが、実際は天守台ではなく、旧柳城公園の遺構ということになり、位置的には天守台があったとされる位置でした。

※名の由来は藩主のへそくりが、埋められているという噂から。

風の旅人さんコメントありがとうございます。

詳しい経過がわかりました。またへそくり山の名前の由来「藩主のへそくり」が埋まっていたのですね。ありえそうでおもしろいてすね。