こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

太宰府の隣町現在の春日市に【漢倭奴国】があったとは驚きでした。

奴国の丘歴史資料館

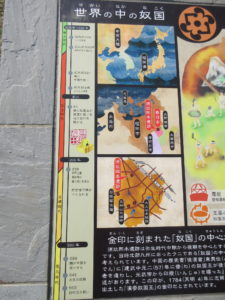

金印に刻まれた奴国の中心地

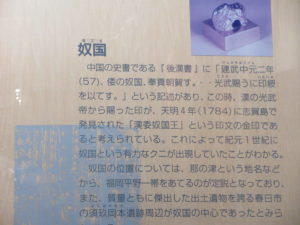

「須玖岡本遺跡は弥生時代中期から後期を中心とする遺跡です。当時北部九州にあったクニである『奴国』の中心地と考えられています。中国の歴史書『後漢書』東夷伝に『建武中元2(57)年に倭の奴国王が後漢に使者を遣わし、光武帝から印綬を賜った』と記述があります。この印が、1784(天明4)年に志賀島から出土した『漢委奴国王』金印だとされています」。

漢倭奴国王印の金印(国宝)

弥生時代:およそ紀元前3世紀中頃(諸説あり)から、紀元後3世紀中頃までにあたる時代。

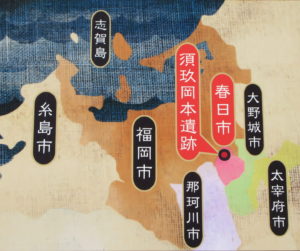

奴国

「紀元1世紀に奴国という有力なクニが出現していたことがわかる。奴国の位置については、那の津という地名などから、福岡平野一帯をあてるのが定説となっておりまた、質量ともに傑出した出土遺物を誇る春日の須玖岡本遺跡周辺が奴国の中心であったと考えられる」

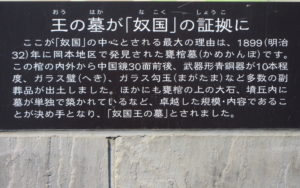

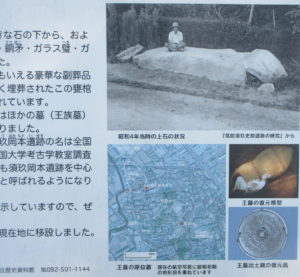

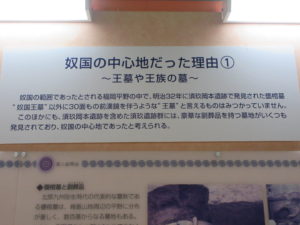

王の墓が「奴国」の証拠

奴国王の墓

ここが奴国の中心とされる最大の理由は、1899(明治32)年に岡本地区で発見された甕棺墓です。

この棺の内外から中国鏡30面前後、武器形青銅器が10本程度、ガラス壁、ガラス勾玉など多数の副葬品が出土しました。ほかにも甕棺の上の大石、墳丘内に墓が単独で築かれているなど、卓越した規模・内容であることが決め手となり「奴国王の墓」とされました。

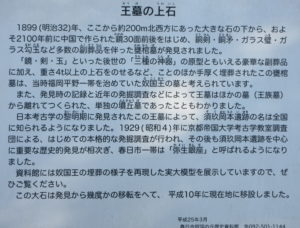

王墓の上石

「鏡・剣・玉」といった後世の「三種の神器」の原型ともいえる豪華な副葬品に加え、重さ4トン以上の上石を乗せるなど、ことのほか手厚く埋葬されたこのこの甕棺は墓は、当時福岡平野一帯を治めていた奴国王の墓と考えられています。

この王墓によっ須玖岡本遺跡の名は全国的に知られるようになりました。

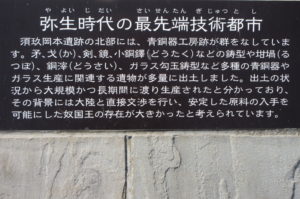

奴国時代の最先端技術都市

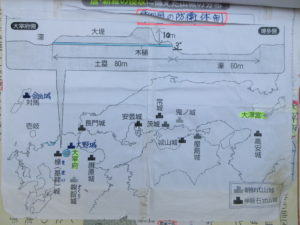

須玖岡本遺跡の位置関係

世界の中の奴国

西暦57年倭の奴国王が後漢に使いを送り金印を授かる。

239年邪馬台国卑弥呼が魏に使いを送る。

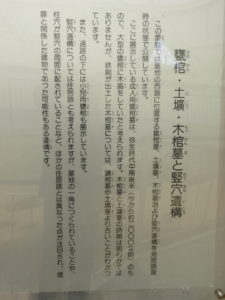

覆屋A棟 B棟

A棟内の甕棺

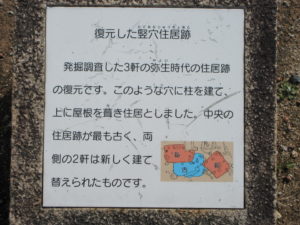

復元した竪穴住居跡

版築工法で築いた層の模型

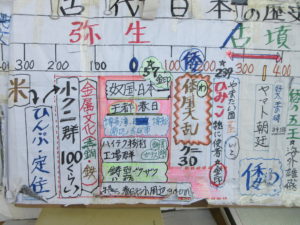

以下現地解説者が使用された資料

年季が入っていてとても分かりやすかったです。

弥生時代

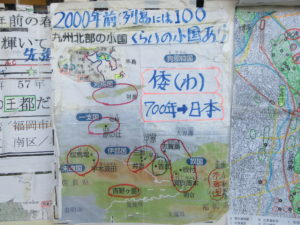

2000年前列島には100くらいの小国があり福岡には奴国と伊都国があった。

須玖岡本遺跡の位置図

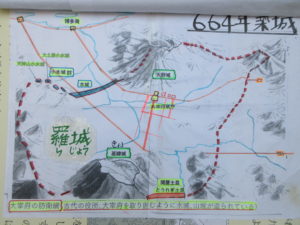

664年築城(水城)

白村江戦い後の防衛体制

先日の福岡県糸島市の「伊都国」に続き福岡県春日市の「奴国」といい歴史で習った程度の知識しかなかった古代国家がこんな身近にあるとは驚きでした。

ここ福岡に上記二国があったのは大陸との外交、貿易の窓口という地の理の良さ、気候の良さも大きな要因だったのかもしれません。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

福田塾長さん

歴史ドキュメンタリー番組を視るような気分で読ませてもらいました🤗

古代からの歴史は、近年の発掘や分析技術の発展で、どんどん塗り替えられていますね。詳しい資料なども追記して頂き興味深く読むことができました。次回も楽しみにしています☺️

Storchさんコメントありがとうございます。

今回わたしも初めて知ったばかりですのでこれをキッカケにもう少し勉強しようと思いました。

昔の博多湾は福岡市大橋の手前まで入り組んでいました。斉明天皇が高宮に百済救済への陣を構築し朝鮮半島での海戦に備えていました。また地名では潮に面した塩原、簑島は島でした。住吉神社は海の神様ですね。だから岡本遺跡の位置は海川に恵まれていたと思います。ある人によれば大陸からの舟の積み荷を受けるために入り口の志賀島で金印を見せることで信頼を得ていたとあります。歴史は面白いし深いですね。

うっちゃんコメントありがとうございます。金印がなぜ志賀島で発見されたのか謎ですけど信頼の証は考えられますね。

地名とかいろいろ肯ける。歴史って超面白い!

匿名さんコメントありがとうございます。

現在関連性のない地名も由来を調べて見るとおもしろいかもしれませんね。