こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

先日福岡朝倉の仙道古墳と焼ノ峠古墳に行ってきました。

国史跡 仙道古墳

所在地:福岡県朝倉郡筑前町久光11-2

(国史跡とは、集落跡・古墳・城などの遺跡の中で特に歴史的および学術的に価値が高いと国が認めたものを言います)

仙道古墳は6世紀に造られ、直径49mの二重の周溝を持つ円墳であり、石室の全面には赤や緑の彩色で〇や◎、△の文様が描かれていたため装飾古墳であったことがわかりました。

円墳 (えんふん)とは、古墳の墳丘形式の一種であり、平面が円形の 古墳 をいう。

盾持武人埴輪

石室前面の周溝内からは仙道古墳のシンボルである「盾持武人埴輪」が出土しています。

円筒埴輪

周溝内からさまざまな円筒埴輪が出土しています。

柵形円筒埴輪

なかでも柵形円筒埴輪は大変貴重なものです。

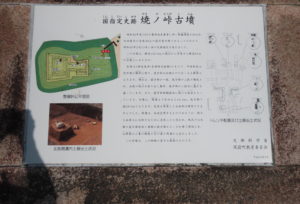

国史跡 焼ノ峠古墳

所在地:福岡県朝倉郡筑前町四三嶋239-115

九州最大の全長40mの前方後方墳

焼ノ峠古墳は3世紀後半のもので、前方部が一段、後方部が二段で構成されています。

標高56mの丘陵上にあります。

この古墳は、この地域の有力な豪族のものです。

前方部が一段、後方部が二段

前方後方墳:方形の墳丘に方形の前方部がつけられたもので,前方後円墳の一つの変形ともいえます。

(参考)

前方後円墳 : 円形の主丘に方形の突出部が接続する形式

古墳時代は、弥生時代に続く時代で3~7世紀頃の全国で前方後円墳などの巨大な古墳が造営された時期を指します。

この時代には、ヤマト王権が統一政権として確立され、それまでの「倭国」という国号から「日本国」という国号(668年の近江令に制定)に変更されるなど、古代国家としての日本が成立しました。

邪馬台国の卑弥呼(生年不明 ~西暦242-248年)や神功皇后(西暦169~269年)が活躍した紀元前3世紀~3世紀は弥生時代。

古墳時代の次は592年から飛鳥時代になります。

(参考)

- 弥生時代(紀元前300~250年頃)

- 古墳時代(250~600年頃)

- 飛鳥時代(592~710年)

- 奈良時代(710~794年)

- 平安時代(794~1185年)

- 鎌倉時代(1185~1333年)

- 室町時代(1336~1573年)

- 戦国時代(1467~1603年)

現地二つの古墳の埋葬者もその地方の豪族だろうということくらいしかわかっていません。だから想像が膨らみ歴史の面白さ、奥深さがあるのかもしれません。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

居ながらにして国史跡第一級の古墳が見られてありがとうございます、最近は古墳ブームでコロナが収束すればまた賑わうでしょう、ここは保存状態もよく形態も各種、内部装飾も素晴らしい、まるで古墳のデパートですね、機会があれば是非訪れたいです。

若宮征之助さんコメントありがとうございます。

折角お見えなら飯塚桂川の王塚古墳がおすすめです。キトラ古墳、高松塚古墳とならび国の特別史跡に指定されていますので。