こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

先日福岡城内にある大宰府の外交施設【鴻臚館跡】に行ってきました。

福岡城お堀

蓮がわずか数個咲いていました。

これから城内へ

鴻臚館跡

国史跡

所在地:福岡市中央区城内

指定面積:48,027㎡(14,553坪)

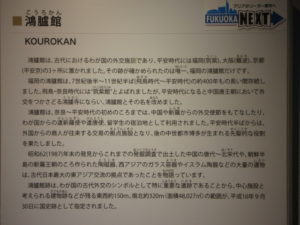

鴻臚館

「鴻」は大きな鳥の意から転じて大きいの意。「臚」は腹の意から転じて伝え告げるの意。「鴻臚」という言葉は外交使節の来訪を告げる声を意味しています。

説明板

「鴻臚館は古代(飛鳥、奈良、平安時代)の迎賓館に相当する施設で、中国・唐や朝鮮・新羅の外交施設や商人をもてなすとともに、日本の外交使節である遣唐使や遣新羅使の送迎にも使用されました。同様の施設は平安京(京都)、難波(大阪)にも設けられましたが、その遺跡が確認されたのは、筑紫の鴻臚館だけです。鴻臚館は7世紀後半から11世紀前半の約400年間、対外交渉の窓口として重要な役割を果たし、1047年の放火事件の記事を最後に史料から姿を消します」。

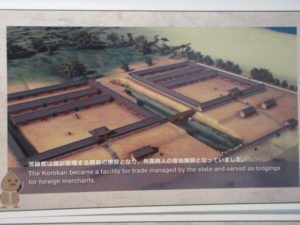

鴻臚館は国が管理する貿易の施設となり、外国人の施設となっていました

「筑紫の鴻臚館の役割を持つ施設は、飛鳥・奈良時代にはその時々に応じて筑紫大郡(つくしのおおごおり)・小郡(おごおり)・筑紫館(つくしのむろつみ)の名で呼ばれており、平安時代になって中国・唐の外交施設である『鴻臚寺』にならって『鴻臚館』と改称されました」。

鴻臚館跡 展示館内

宿坊

遣唐使船航路図

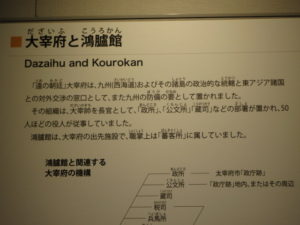

「遠の朝廷」(とおのみかど)大宰府は九州(西海道)およびその諸島の政治的な統轄と東アジアとの対外交渉の窓口として、また九州の防備の要として置かれました。

古代官道推定図

外交使節は鴻臚館から客館へ、そして大宰府政庁へ

白磁椀

青磁椀

中国などで生産された大量の陶磁器や朝鮮の新羅・高麗産の陶器、さらには西アジアのイスラム系陶器やペルシャ系ガラス器などの出土品は、交易拠点としての鴻臚館跡の性格を現わしており、国際港湾都市福岡(博多)の原点がここにあると実感されます。

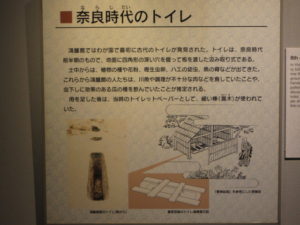

奈良時代のトイレ

塀の外側には、それぞれ便所が設けられており、トイレ状遺構からは、トイレットペーパー代わりに用いた木片(壽木 ちゅうき)が多く出土しました。

壽木

営業案内

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:年末年始(12月29日~1月3日)

TEL:092-721-0282

次回は外交使節が鴻臚館から大宰府政庁へ行くとき滞在した客館跡をアップします。

先日の「那津官家」に続き今回の「鴻臚館」の訪問で一連の流れがやっと理解できて来ました。

近いうちに大宰府政庁の防衛施設だった大野城・基肄城跡(おおのじょう・きいじょう)を訪ねようと思っています。

とても楽しみです。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

たしか解体された平和台野球場の外野席の真下から鴻臚館跡が出現しましたね。昔の博多湾はここまで入り組んで大陸からの船が着岸出来ていたのですね。ここから大宰府の客館までは官道を通り半日で到着する距離ですね。次回の客館跡を楽しみにしてます。

うっちゃんコメントありがとうございます。

上の全体図で見ると近くまで海が来てますね。近いうちに客館跡アップしますのでお楽しみにしていてください。