こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

先日2019.10.12(土)日吉神社 本殿・拝殿屋根葺替修理完了現地説明会に行ってきました。

場所は太宰府観世音寺北側の丘陵上にあります。

日吉神社

この日吉神社は、比叡山(ひえいざん)のふもとにある日吉大社(滋賀県側のふもとにあります)を分霊した神社とされています。

創建は西暦600年代の飛鳥時代という説や、平安時代の終わりごろという説など、諸説表記があって、どれが正確なものかははっきりしていません。

観世音寺が天台宗に結びついた平安時代に同寺の鎮守として山王二十一社が勧請されたと推測されます。

江戸時代までは山王社と呼ばれていましたが、明治初年の神仏分離によって日吉神社となり、観世音寺村の産神として村社に列せられました。

一の鳥居

日吉神社

1587年薩摩を討った豊臣秀吉は、太宰府天満宮参詣のため日吉神社に陣を張っていました。日吉神社の隣にある観世音寺の「別当」(住職のような役職)は世間の成り行きに全く疎く、牛車に乗ったまま秀吉と対面してしまい、秀吉の怒りを買います。秀吉の逆鱗に触れたその別当は、寺の領地を100町(約100ha)だけ残し没収されてしまうのです。(説明板より)

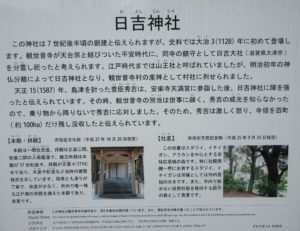

説明板

二の鳥居

山三宮

参道の階段

石灯篭

歴史風致形成建造物第12号

日吉神社本殿・拝殿

指定年月日平成29年6月15日

太宰府市

拝殿

1714年建立

正面3間、側面2間、入母屋造妻入

扁額

日吉神社(山王社)

御祭神:大山昨神、大国主命(大国主命)

本殿

一間社流造、銅板葺

17世紀後半の建立と推測

市内で唯一残る江戸期の拝殿を備えた本殿として貴重で、市指定有形文化財に指定されています。

社叢(しゃそう)

太宰府市指定天然記念物(平成25年9月25日指定)

この社叢はスダジイ、イチイガシを中心とする常緑広葉樹の森です。

特に社殿西側一帯に生息するスダジイ、イチイガシは市内屈指の大木です。また、市内で数少ない自然形態を維持する鎮守の森として貴重です。(説明板)

樹皮が剥げている感じに見えるイチイガシ

幹にひび割れが目立つスダジイ

クスノキ

上から見た参道

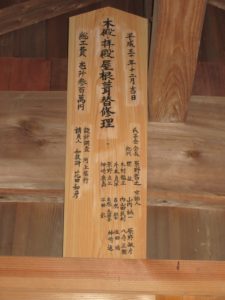

本殿・拝殿屋根葺替修理完了現地説明会

令和元年10月12日(土)

劣化が著しい拝殿の屋根の葺き替えを中心に柱や壁、本殿や端垣の一部等を修理。

太宰府市の主催者「このような日吉神社などの歴史的風致形成建造物を守っていくには修理さえしておけばいいというものではなく、みなさんの神や自然、地域、先祖を敬う信仰心、協力また次の代への伝承がないと守っていけませんのでお子さまやお孫さんたちも是非連れてお参りください」との挨拶でした。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

近所にある神社に似てるなと思いましたが、歴史の深さが違いますね。

まだまだありますね、太宰府。

魅力は太宰府天満宮だけではないってことですね。塾長さま!

樹木の写真ですが、写真を見る限り、3枚目が樹皮が剥げている感じに見えるのでイチイガシ、5枚目が幹にひび割れが目立つのでスダジイ、5枚目はクスノキのように見えます。ほかはよく見えないのでわかりません。

それにしても階段がきつそう。帰りは滑り降りたら方が速いかな。

いまやどさんコメントありがとうございます。

詳しいポイントですね!驚きました。

天然記念物ですから今大宰府市に名札を付けてもらうように依頼したところです。

いつもコメントありがとうございます。

訂正です。

詳しいポイントですね→詳しいですね。

すいません、クスノキは7枚の写真でした。

以下太宰府市役所文化財課Mさんより。

樹種については、全体写真で言えば、右からスダジイ・イチイガシ・イチイガシの順です。その次に折れたアラカシがあって、クスノキの順に並んでいます。どなたかご指摘されているのは正解ですね。

樹種の説明板については、ここが公有地ではなく、神社境内であり史跡地という役所が簡単に設置できない場所ということもありますので、氏子さんたちと相談しながら、樹種名の案内ができればと思います。