こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

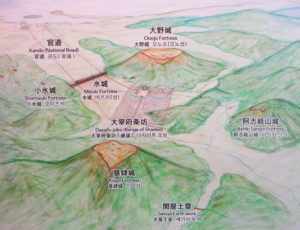

水城跡とは

日本で最初に築造された九州最大の防衛施設です。

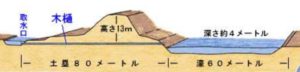

土塁の規模は長さ約1.2km、基底部約80m、高さ約9m、外堀の水深約4m(下図の高さ13mとあるのは高さ9mと水深4mを含めて13mと書いていると思われます)、内堀の幅は大宰府側に4.5m~10mの環状遺構、外堀の幅は博多側に約60mあり、堀には水が貯えられていました。

太宰府側(防御) 博多側(敵の侵入)

水城の構造

土塁

・版築工法・・・真砂土と粘土を交互に突き固める工法で、土砂崩れを防ぎます。

・敷粗朶工法・・軟弱地盤を補強するために樹木の枝葉(粗朶)を敷き詰める工法で、地滑りや地盤沈下を防ぎます。

いつ築造されたのか?

天智天皇の664年に築造され、665年には大野城・基肄城が築造。

兵法に通じた百済の防衛思想や構築技術が導入され1年間で施工。

1日当たりの作業員は3500人、1日の作業時間は11時間、1年間の作業日数は319日と推測。

何のために築造されたのか?

大和政権は唐・新羅に侵攻され660年滅びた百済に救援を送り出すが663年白村江で大敗。

唐・新羅の侵攻に備え、防備を固めるため664年に水城を造り、翌年665年に大野城・基肄城を築く。

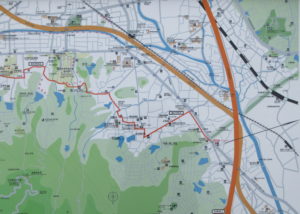

なぜこの場所に築造したのか?

ここは博多側から太宰府へ抜ける最も狭い場所で築堤に適しているため平坦部を塞ぐように築造。

この狭い場所に国道三号線、旧国道三号線、JR、西鉄電車などほとんどの主要幹線道路や線路が通っています。

(以上 特別史跡 水城跡 文化遺産巡りマップ 参照)

水城の位置図

博多側からの水城

今は木が生い茂って堤防は見えませんが高低差はわかります。

博多側に幅約60mの堀を造っていました。

当時の矢は60m以上は飛ばなかったからだそうです。

水城大堤之碑

水城東門跡

官道

太宰府の出入口となった水城西門・東門を通過する直線道。西門ルートは筑紫館(鴻臚館跡)と太宰府を結ぶ道で、外国使節はこのルートで太宰府へ入った。東門ルートは博多に繋がっており都からの官人赴任ルートとみられる。西門・東門ルートともに現在は市道として踏襲されている。

東門ルートと西門ルート

水城館

(休憩場、トイレ、ビデオ、解説あり)

開館時間:9:00~16:30

毎週月曜日休館(祝日の場合は同一週最初の平日)、12/28~1/4休館

住所:太宰府市国分2-17-10

電話:092-555-8455

展望台から太宰府側の水城

太宰府側の高低差がわかります。

木樋

太宰府側から博多側の外堀へこの木樋を通して水を流して貯めていました。

ヒノキ材を使用し内法で幅1.2m、高さ80cmの大きさで、底板2枚は鉄製のかすがいで留められていました。

水城西口

東口からここ西口まで約1.2Km。

西口の太宰府側の高低差

菜の花のころ

桜のころ

紅葉のころ

664年に真砂土、粘土、砂、枝葉などを突き固めて造ったこの水城が約1350年後の今でも壊れずに残っている技術に驚きを禁じえません。

当時百済から約10万人が日本に亡命して来たといわれており、その人たちがヨーロッパ、インド、東南アジア、中国、韓国などの文化、芸術、産業などを持ち込み日本の発展に大いに貢献したと思われます。

大宰府政庁跡とこの水城が太宰府の歴史の本丸だと思います。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

西暦730年妻を亡くした大伴旅人は大和に帰るにあたって筑紫の遊女「児島」との別れの舞台となったのが水城とあります。

「大和道(じ)は 雲隠(くもがく)りたり しかれども 我が振る袖を 無礼(なめ)しと思(も)ふな」巻6-966 児島

(とは云うもののあなた様がはるか遠い雲の彼方と思われる大和にお帰りになると思うと、もう二度とお会いできないという気持がこみ上げ、ついに堪えきれず袖を振ってしまいました。どうか無礼な仕業とお思い下さいますな)

旅人も落涙を禁じえず、大勢の人の前で次の歌を返します。

「ますらをと思へる我や水茎の 水城(みづき)の上に涙拭(のご)はむ」 巻6-968 大伴旅人

(それにしても堂々たる男丈夫と自他共に自認しているこの私なのに 涙が溢れて止まらないとは一体どうしたことだろう。この水城での辛い別れのことだ。)

旅人の人柄が偲ばれる一首です。

うっちゃんコメントありがとうございます。昔の人は風流で、歌が読めないと恋もできなかったようですね。

どこからこういう情報は出てくるのですか。恐れいります。