こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

先日シャクナゲのころ太宰府かまど神社近くの妙香庵に行ってきました。

南側(かまど神社の参道脇。豆塚山前バス停と老人ホーム風の間)にあるのが、本堂・祈祷所で、大黒堂や、平成19年に建立された慈悲観音像などがあります。

北側にあるのが分院で全国六所のうち、九州を守護するための、「安西宝塔」が建っており6m近い大きな最澄上人(伝教大師)の像も立っています。

妙香庵

宗派:天台宗

開祖:最澄〈767~822年〉

(空海〈774年- 835年〉は、平安時代初期の僧。死後弘法大師と呼ばれ真言宗の開祖)

天台宗は、中国を発祥とする宗派のひとつで、遣唐使として入唐した最澄(伝教大師)によって平安時代初期(9世紀)に日本に伝えられた。帰国後の806年に桓武天皇より天台宗が公認され、最澄は日本の天台宗の開祖となります。

住所:福岡県太宰府市内山384-8

本堂(南側)

この道路を真っすぐ100mほど行くと宝満山の麓にかまど神社があり、見えている山が宝満山。

慈悲観音像

祈祷所

本堂から分院の伝教大師(最澄)像を望む

分院(北側)

写経塔

「伝教大師尊像」と「蓮華のともし火」

説明板

「この宝満山は、比叡山を開かれた伝教大師最澄上人が、入唐求法(遣唐使として仏の法を求めて中国へ渡る)に当たり、竈門山寺にて航海の安全を祈られ、また帰国後に発願された全国六所のうち、九州を守護するための、「安西宝塔」が建てられた伝教大師ゆかりの地であります。

伝教大師は中国より戻られた後、横大路家(福岡県粕屋郡新宮町)に竈の火を授けられました。

その火はそれ以来「千年屋の火」として1200年間、横大路家によって守り伝えてこられましたが、このたび、「蓮華のともし火」(千年屋伝承の炉火)として、ここ妙香庵の伝教大師尊像御宝前に永く伝えることになりました。今回、その「蓮華のともし火」の開眼、並びに「伝教大師尊像」建立25周年の御法要が平成23年(2011年)11月4日第256世天台座主半田孝淳猊下大導師もと厳かに奉修されました」

蓮華のともし火の縁由

説明板

「805年最澄上人(伝教大師)唐(中国)天台山より招集されし法理の火」

(横大路家千年屋伝承の炉火)

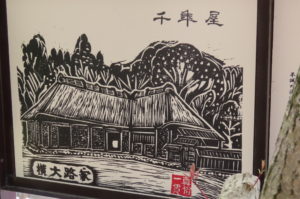

千年屋 横大路家

「一隅を照らそう なくてはならない人となれ」天台宗 宝満山 妙香庵

「慈しむ心思いやる心 ほとけのこころは己の中に」

南無根本伝教大師 福聚金剛(三唱)

伝教大師(最澄)

聖地天台山を遥拝する求道に燃える青年最澄上人のお姿(高さ5.8mの青銅製)を建立。

説明板

【円仁慈覚大師の足跡を訪ねて】円仁グリーンロード植樹の主旨

夢枕にたたれた最澄(傳教大師)の御意思を、命をかけて果たすべく、838年6月13日、

円仁(慈覚大師)45才は、大宰府を出発し遣唐使の随員として大海を越え唐に渡りました。

・・・・・・。平成30年11月9日

最澄の弟子の円仁

千二百年の法火「蓮華のともし火」

蓮華のともし火

六所宝塔

所在地:宝満山中腹

この遺構は、伝教大師最澄が(766~822年)が比叡山を開いた折、仏法の興隆と日本国の平安を祈る拠点として全国に建立を企画した六所宝塔の一つで933年には筑前国竈門山寺にすでに創建されていたとされている。

妙香庵境内の六所宝塔「安西宝塔」

境内のシャクナゲ

以前、福岡から名古屋に嫁いでいる友だちに「蓮華のともし火」の話しをしたら「その火を守っていたのはわたしの実家の横大路で、その火がどこにいったのだろうかと思っていました」と言って驚いていました。

帰福した折にここ妙香庵を訪ね、ご住職とお話しができとてもよかったと喜んでいました。

またその友だちを紹介してくれた友がNaokoさんといいご夫婦ともとても親しくお付き合いさせていただいています。

世の中不思議な縁があるものだなあと改めて感じ入った次第です。

何故横大路家に竈の火を授けらたのかも興味あるところです。

PS

蓮華のともし火と横大路家との関係

名古屋の友だちから蓮華のともし火と横大路家との関係を以下に連絡いただきました。

以下抜粋

横大路家住宅(よこおおじけじゅうたく)は 福岡県粕屋郡新宮町上府にある古民家。九州最古級といわれる古民家建築で、国の重要文化財に指定されています。「千年家」の通称をもちます。

伝承によれば、805年、日本天台宗の開祖である最澄が唐での留学を終え、当地に上陸し、独鈷寺(新宮町立花口)を開基した際、協力した横大路家の先祖にお礼として法火(法理の火)と毘沙門天像を授けたといわれています。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

竃門神社に登る階段の左奥には室町時代の刀工「金剛兵衛盛高」の石碑があります。盛高は、(筑前)宝満山の太宰府付近(内山)に住した刀匠で、博多出身共太宰府の神社の山伏とも伝えられています。私の知人が盛高作の刀を持っており最近、九州国立博物館にも展示しました。私も内山に当時の井戸があると聞き探し迷って妙香庵に行き当たりました。何かの縁でしょうかーーー。インターネットでも盛高作の名刀の写真が出ています。ご参考まで

うっちゃんコメントありがとうございます。太宰府にも刀匠がいたんですね。驚きです。材料は砂鉄でしようけどどこからだったんでしょうね。

インターネットで見ましたけど名刀ですね!

伝承に依れば、神功皇后の三韓出兵の際、大陸渡来の鋳物工がこの地に住み着き、「多々良川」の川砂の砂鉄で鋳物を作っていたことに由来するとされるとあります。 名島、香椎、宇美、箱﨑と神功皇后~斉明天皇と歴史が繋がっていると思います。刀の製法は鞴(ふいご)を用いた「たたら式製鋼法」です。よって筑前には砂鉄に恵まれていたと察します。鎌倉時代からの名刀匠として博多の「左文字」や太宰府の「金剛兵衛盛高」など存在したと思われます。江戸時代の筑前黒田藩には守次(もりつぐ)も刀匠として存在していました。

うっちゃんコメントありがとうございます。なるほどそうですね。観世音寺の梵鐘、多々良川の砂鉄でしようね。筑前見直しました。

大宰府政庁の東に位置する観世音寺の梵鐘(国宝)は京都妙心寺の梵鐘と兄弟鐘といわれ、その古さに於いても優秀さに於いても正に日本一と称され、糟屋郡多々良で鋳造されたと伝えられています。榎社にいた菅原道真公の詩に「都府楼は纔(わず)かに瓦色を看る 観音寺は唯(ただ)鐘声を聴く」とあるのはこの鐘であり榎社の朽ち果てた南館から蟄居している身であるため一歩も外に出ず鐘の音を聞いていたのですね。

うっちゃん解説ありがとうございます。わたしが子どものころ父が菅公のその詩を謳っているのを意味もわからず聞いていて今理解できました。

伝教大師直々の御縁のある寺院旧家の案内ですね、ありがたいお話です、蓮華の灯火は奇跡的です、比叡山延暦寺と並んで不滅の法灯ですね、来年はお大師様遷化1200年の遠忌とか、節目の年です、いろいろ法事の予定もありましょうが、コロナ騒ぎが心配です。

若宮征之助さんコメントありがとうございます。太宰府の蓮華のともし火の由来も辿ればわたしの知人に繋がり驚きでした。