こんにちは!太宰府魅力発見塾塾長の福田です。

遠賀団印

現在の水城小学校校門

校門内左横

遠賀団印出土地

明治三十二年二月

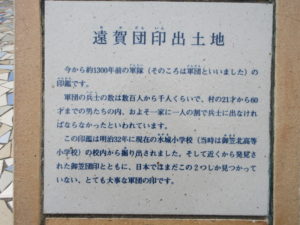

遠賀団印出土地

説明板より

「今から1300年前の軍隊(そのころは軍団といいました)の印鑑です。

軍団の兵士の数は数百人から千人くらいで、村の21才から60才までの男たちの内、およそ一家に一人の割で兵士に出なければならなかったといわれています。

この印鑑は明治32年に現在の水城小学校(当時は御笠北小学校)の校内から掘り出されました。そして近くから発見されされた御笠団印(当ブログ後段で説明)とともに、日本ではまだこの2つしか見つかっていないとても大事な軍団の印です」

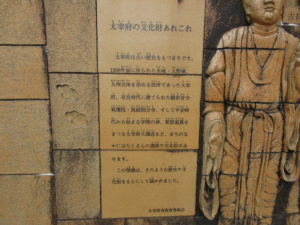

太宰府の文化財あれこれ

説明板より

「太宰府は古い歴史をもつまちです。

1300年前に作られた水城・大野城、九州全体を治める役所であった大宰府、奈良時代に建てられた観世音寺・戒壇院・筑前国分寺、そして平安時代から始まる学問の神、菅原道真をまつる太宰府天満宮など、まちの中にはたくさんの遺跡や文化財があります。

この壁画は、そのような歴史や文化財をもとにして描かれました」

御笠団印

太宰府市文化ふれあい館の少し南に下った所に「御笠団印出土地」の説明板があります。

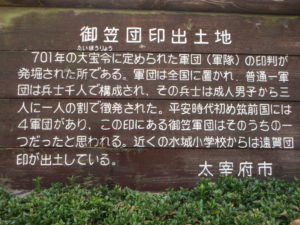

御笠団印出土地

説明板より

「701年の大宝律令に定められた軍団の印判が発掘された所である。軍団は全国におかれ、普通一軍団は兵士千人で構成され、その兵士は成人男子から三人に一人の割で徴発された。平安時代初め筑前国には4軍団があり、この印のある御笠軍団はそのうちの一つだったと思われる。近くの水城小学校からは遠賀軍団印が出土している」

大宝律令とは701年文武(もんむ)天皇の時代に唐(中国)の法律を参考に制定された法律。

「律」は刑法、「令」は行政法や民法など刑法以外の法律をさす。

大宝律令が制定されたことで、天皇を頂点とした法律による支配体制が整い、律令国家が本格的にスタート。

昭和二年四月八日発掘

所属先

二つの軍団印は現在東京国立博物館に所属され国の重要文化財に指定。

兵士の任務

有事の際の征討、国府・兵庫の守衛、国内要地・関などの守衛、倉庫・山城・堀の修理、天皇行幸時の護衛、外国使節の送迎、犯罪人の護送など幅広い内容に及んでいる。

国内要地の守衛のなかには大野城・基肄城(きいじょう)などの古代山城も含まれる。

軍団印の大きさ

材質:青銅製

大きさ:印面4.2cm、総高5.2cm

軍団印の用途

軍団が国府などに発給する文書や帳簿などに捺されたと考えられる。

遠賀団印が大宰府から出土したのは軍団印が天長3年(826年)の軍団の廃止に伴って遠賀郡から筑前国府に回収されたと考えられる。

(参考文献 西日本文化協会出版「西日本文化」)

筑前国には4軍団があったそうで今後この一帯から残り二つの軍団印が発見されるかもしれませんね。

▶fukuda0917@yahoo.ne.jp

塾長より

いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

もしよろしければ記事の一番下にある「コメントを残す」より

コメントを書いていただけますと、記事を書く励みになります。

これからも太宰府の魅力をお伝えしていきますので

応援よろしくお願いします。

長くなりますが私の知人が「俺も御笠団印を持っているよ」と連絡ありました。手に取り私も拝見しました。東京国立博物館に収めてある重要文化財の「御笠団印」とそっくりでした。印は当時、二つ存在していても当たり前だし兄弟印かな?と1300年前のロマンに浸りました。筑紫野市在住の歴史家にも情報を提供して九州歴史資料館に出向き団印の成分鑑定をしていただきました。そうすると東京の物と成分が違う銅以外の鉛成分が混入しているとの結果でした。筑紫野市の歴史家が調査してくれました。昭和2年に坂本八幡宮付近で発見された5年後に所有権争いがあり国の宝物だということで東京に行きましたが東京の許しで型どりして模造印を争った5人に与えられました。よって知人の御笠団印はその一つだろうと新聞にも昨年掲載されました。もう一つでも出てくれば結論が明らかになります。誰かお持ちでないでしょうか?(笑)

うっちゃんコメントありがとうございます。当時の証拠書類はないでしょうから夢が広がり楽しいですね。

同じ福岡志賀島で江戸時代に発見された国宝「金印」は東京国立博物館から今は福岡市博物館に戻り保管もしくは展示されています。御笠団印、遠賀団印も太宰府市立の美術館、博物館は存在しませんので九州国立博物館、もしくは旧筑紫郡市内の施設に戻ってくれば良いですね。

ひ−さんコメントありがとうございます。

軍団印も地元に里帰りした方がより輝くことでしょうね。

いつもながら塾長の好奇心旺盛と探究心に感心しています。しかも現地まで赴いて写真を撮ってくるなど努力が大変ですね!

感服の極み!今後も頑張ってください興味深く見ています。

トシさんお誉めに預かりありがとうございます。

このキッカケはトシさんに「西日本文化」を提供していただいたお陰です。

ブログ作成はシニアの趣味には最適だと思います。

軍団印はどのように使っていたのでしょうか?1人一個持っていたのですか?

新参者さんコメントありがとうございます。

以下本文より転機します。

「兵士の任務」

有事の際の征討、国府・兵庫の守衛、国内要地・関などの守衛、倉庫・山城・堀の修理、天皇行幸時の護衛、外国使節の送迎、犯罪人の護送など幅広い内容に及んでいる。

「軍団印の用途」

軍団が国府などに発給する文書や帳簿などに捺されたと考えられます。

小生は愛媛県新居浜市に住む門倉秀公(かどくらひできみ)と申します。趣味で今、古印を調べています。遠賀団印、御笠団印の大きさや写真はわかるのですが、重さがわかりません。印の重厚さの指標に使いたいので、ご存じでしたら教えていただけないでしょうか。どうかよろしくお願いします。

門倉秀公さんご質問ありがとうございます。九州歴史資料館にお尋ねしたら「私どもは大きさは調べるけれども重さは調べません。公表もされていないでしょう。所有者の東京国立博物館に聞かれたらわかるかもしれません」とのことでした。重さは調べないというのは意外でした。

PS因みに金印の重さは108gでした。

早速のご回答ありがとうございました。考古学者は、重量を計るということをずっとしてこなかったのですね。壺の重さがいくらというのは書いていませんね。金印のように特別な場合には他の学者が入ってきてはかったのでしょうね。東京国立博物館に問い合わせの手紙を書いてみます。返事で重さが分かったら、お知らせします。

福岡縣の報告書に記載があるのを見つけましたのでお知らせします。

川上 市太郎「御笠團印と遠賀團印」『福岡縣 史蹟名勝天然記念物調査報告書』第10 輯 史蹟之部 p64-73(昭和10年3月 1935)

【御笠團印の重さ】

57匁.2分8厘5毛(昭和10.1.21測定 福岡県標準秤器)換算214.82g

印面の広さ天地1寸3分9厘(42.1mm)左右1寸3分9厘(42.1)総高さ1寸7分(51.5)握りの幅8分(24.2)、同厚み3分7厘(11.2)首幅5分8厘(17.6)文字の深さ1分(3.0)品質青銅製昭和2年4月8日、武藤喜太郎氏が、桑園より掘り出した日、これを自宅に持ち帰り何か「印」の形したるを以て、文字を見出さんものと、釘もて印面の土を刻み落としたれど、不明瞭のため、少し磨きたらば或いは文字の現はるゝ事もあらんかと、荒砥石にかけ、印面を若干擦り減らし見たり。(印影文字の肉太くなり、刀勢を損したるは全くこれがためなり)

【遠賀團印の重さ】55匁6分6厘5毛(昭和10.1.21測定福岡県標準秤器)換算208.74g印面の広さ天地1寸3分9厘(42.1)左右1寸3分7厘(41.5)総高さ1寸7分1厘(51.8)握りの幅8分4厘(25.5)同厚み3分7厘(11.2)首幅5分7厘(17.3)文字の深さ1分4厘(4.2)品質青銅製 明治32年2月梅花盛り、八尋百太郎氏が御笠北高等小学校校舎新築のため、地均しのため土をすきとり運びて覆したる際転び出でたるを見、拾い上げ置きたり。その場の14,5人に見せけるに誰一人これを珍重がる者もなく、捨つるに忍びず、持ち重りある物なれば、子供の玩具にもと、自宅に持ち帰りたり。その後子供は幾人も成長しけるが、追ひつぎつぎにこれを文鎮などに使ひ居たるものなり。而して本印は出土のままにしてあり。

門倉さんついに見つけられましたね。やはり重さ測りますよね。

執念の成せる技でした。ありがとうございます!

私も御笠、遠賀軍団を調べましたがサイズはありますが重さの表示はありません!たぶん国宝級は内密だと察します。😂重さを公表すれば偽物が出ます❗️でしょ。

ことぶきさんコメントありがとうございます。

確かに重さを測らないわけないと思われますね。そういう理由で公表してないのかもしれませんね。

東京国立博物館総務部総務課来館者支援担当の方から、2023.4.27付けで以下の回答を頂きましたので、念の為おしらせします。

お問い合わせいただきました遠賀団印・御笠団印の重量につきまして、研究員が計測したところ、下記の結果となりました。

遠賀団印 208.5グラム

御笠団印 214.4グラム

川上市太郎の報告書では208.74gと214.82gでしたので各々0.2~0.4gの違いで一致していました。

門倉さん待望の東京国立博物館から回答がきましたね。今から88年前の昭和の10年測定の川上氏との差があるようですけどやはり今の測定に信憑性があると思われますね。

コメント欄見ました。

遠賀団印との比較をしたブログ「気ままな推理帳」を5月7日に投稿します。時間があったら、ちょっと覗いてみて下さい。

連休で大宰府廻りは大変な人出でしょうね。

門倉さんおもしろそうなブログですね。拝見させていただきます

門倉さん5月7日投稿の「気ままな推理帳」、標題「伊豫軍印、遠賀団印・御笠団印に似た点がほとんどない」拝見しました。https://blog.goo.ne.jp/hagiustar

伊豫軍印との比較に必要だったのですね。